1. サカナクション「怪獣」の魅力とその世界観

「怪獣」に込められたメッセージと歌詞分析

サカナクションの「怪獣」は、アニメ『チ。-地球の運動について-』のオープニングテーマとして書き下ろされた楽曲で、深いメッセージ性を持っています。歌詞の中では、現代社会に生きる人々の葛藤や孤独感、そして自己の存在意義を問いかけるようなフレーズが次々と登場します。「怪獣」というタイトルそのものが象徴するのは、私たちの内面に潜む不安や欲望といった”見えない怪物”ではないでしょうか。また、歌詞には普遍的なテーマが散りばめられており、聴き手にそれぞれの解釈を促す懐の深さも特徴的です。

音楽理論的視点から見る「怪獣」の構成

「怪獣」の楽曲構成はシンプルながらも計算し尽くされた作りになっています。オリジナルキーはG#mで、心に残る印象的なメロディラインがベースとなっています。イントロはG#m7 – E9 – B – D#/Gのコード進行によって、独特の浮遊感とミステリアスな雰囲気が生まれ、楽曲の世界観を見事に彩ります。BPMは90とスローテンポですが、凝ったリズムや和音の配置によってシームレスな流れを生み出し、どこかダンスミュージックの要素も感じ取れます。この楽曲の構成は、聴き手を優しく包み込みながらも強く印象を残す、まさにサカナクションならではのスタイルです。

ギターリフとベースラインが生み出す独特の雰囲気

「怪獣」の最大の特徴のひとつとして挙げられるのが、ギターとベースによる緻密なアンサンブルです。ギターリフはタイトでリズミカルなカッティングが印象的で、コピーする際にはカポタストを4フレットに装着することでオリジナルの雰囲気に近づけることができます。一方、ベースラインは楽曲全体に厚みを与えつつ、細かなニュアンスでリズムを引き立てています。この2つのパートが絶妙に絡み合うことで、サウンドに奥行きと引力が生まれ、まさに「怪獣」らしい独特の世界観を作り上げています。

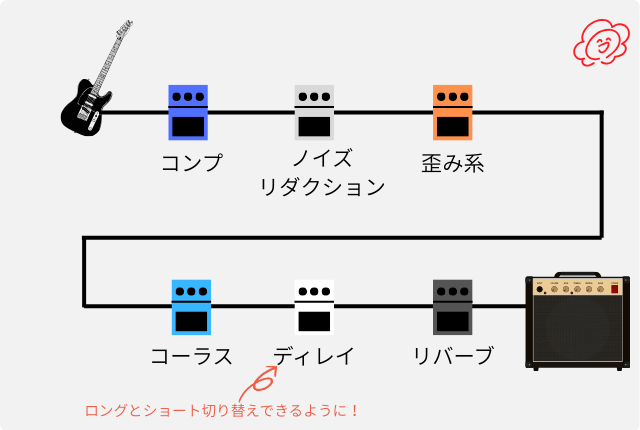

エフェクターが生む「怪獣」らしさの秘密

サカナクションの楽曲「怪獣」において、エフェクターはその独特なサウンドを支える重要な要素です。ギターやベースには、リバーブやディレイといった空間系エフェクターが多用されており、これによって幻想的で広がりのある音作りが実現されています。若干の歪みで楽曲の持つ力強さと緊張感が表現して、切り替わるショートディレイとロングディレイ、コーラス・リバーブのエフェクターを駆使することで、楽曲の奥行きが増し、「怪獣」ならではのドラマチックな雰囲気が演出されています。また、ノイズリダクションやコンプレッサーで音を整えることも有りだと思います。これらのエフェクターの使い方を理解しながらコピーすれば、よりオリジナルに近いサウンドを再現できるでしょう。以下にエフェクターの接続参考例を載せます。

2. 使用機材の解説(実際の情報+代替機材)

「怪獣」のギターサウンドは、サカナクション山口一郎さんのステージでの音作りに基づいています。公式な完全機材リストは公開されていませんが、ライブやインタビューなどから以下の要素が推測できます。

- ギター:Rickenbacker 330を中心に使用

- アンプ:クリーン寄りのアンプを基準に、エフェクターで歪みと空間を追加

- エフェクター:

- ディストーション/オーバードライブ(歪みの基盤)

- リバーブ/ディレイ(空間的な広がりを演出)

- EQやモジュレーション(音に厚みを加えるため)

ただし、プロと同じ機材を揃えるのは難しいため、初心者には 定番市販品での代替 をおすすめします。

👉 例:

マルチ → Zoom G1 Four, BOSS GT-1

歪み系 → BOSS DS-1, ProCo RAT2

リバーブ → BOSS RV-6, TC Electronic Hall of Fame 2

3. エフェクターごとの設定ポイント

「怪獣」の音を再現するために必要なエフェクトと、その設定のコツを解説します。

歪み系(オーバードライブ/ディストーション)

・ゲインは中程度(歪ませすぎない)

・中音域をしっかり残すことでリフが前に出る

例:DS-1 → TONE:12時、DIST:1時、LEVEL:12時

空間系(リバーブ/ディレイ)

・リバーブは「HALL」や「ROOM」を控えめに設定

・ディレイはショート(反射音が薄く重なる程度)

「鳴りすぎる」と全体がぼやけるので注意

モジュレーション(フェイザー/コーラス)

・ほんの少し加えると独特の揺らぎが出る

・「怪獣」の立体感を再現する隠し味的エフェクト

4. 音作り手順(初心者でもできるステップ)

初心者が「怪獣」の音に近づけるための手順を簡単にまとめます。

ステップ1:アンプをクリーンに設定する

まずはアンプの素の音をしっかり作ることが大切です。

- GAIN(歪み) → 0~2程度(ほぼクリーン)

- BASS(低音) → 10~11時(出すぎないよう控えめに)

- MIDDLE(中音域) → 1~2時(やや強調、ギターの芯を残す)

- TREBLE(高音) → 12時(標準)

「怪獣」のサウンドは中域の存在感が重要。低音はベースに任せるイメージで設定しましょう。

ステップ2:歪み(オーバードライブ/ディストーション)を足す

次にエフェクターで歪みを加えます。ここで「怪獣」の攻撃的な音の輪郭が決まります。

例:BOSS DS-1 を使用する場合

- DIST(歪み量) → 11時〜1時(強すぎず、リフがはっきり聞こえる程度)

- TONE(音色) → 12時(原音を大きく崩さない)

- LEVEL(音量) → アンプと同じくらいに調整

ポイントは「歪ませすぎない」こと。過度に歪むと音が潰れて、原曲の切れ味が失われます。

ステップ3:空間系(リバーブ/ディレイ)を追加する

「怪獣」の立体感を再現するために必須。特にリバーブの使い方がカギです。

- リバーブ(例:BOSS RV-6)

- モード → ROOM または HALL

- TIME(残響時間) → 10時〜11時(長すぎない)

- LEVEL(リバーブの量) → 9時〜10時(控えめ)

- ディレイ(ショートディレイ)

- TIME → 200〜300ms 程度

- FEEDBACK → 1〜2回程度の反射

- MIX → 20%前後(うっすら聞こえる程度)

- ロングディレイはまずFEEDBACKを増加させ調整してください

リバーブは「かけすぎない」のがコツ。原曲のタイトな雰囲気を保ちつつ、奥行きを足すイメージです。

ステップ4:EQで細かく調整する(あれば)

最後にEQで音のバランスを整えます。バンド全体で鳴らしたときにギターが埋もれないように意識しましょう。

- LOW(低域) → 少しカット(ベースと被らないように)

- MID(中域) → ブースト(存在感を出す)

- HIGH(高域) → 微調整(耳に痛くならない程度)

EQは「自宅で単独で鳴らす音」より「バンドで合わせたときの音」を基準に調整するのがポイントです。

コメント