初めてエフェクターボードを組もうとすると、「どんなサイズを選べばいいの?」「どのエフェクターを並べればいいの?」と悩む方は多いと思います。この記事では、初心者が失敗しないボードの選び方と、基本となるセットアップ方法をわかりやすく解説します。

1.エフェクターボードの役割とは?

エフェクターボードの役割とは

エフェクターボードの役割を整理すると次の3つの目的があります。

- エフェクターの整理・固定

- 持ち運びの便利さ

- 音作りの再現性

では、それぞれ詳しく説明していきたいと思います。

エフェクターボードの役割①(エフェクターの整理・固定)

エフェクターボードでは、複数のエフェクターを ひとつのボード上に並べて固定 できます。自分の踏みやすい配置を作ることで演奏中の操作もスムーズになり、より演奏に集中が可能です。

そして、ライブやリハーサルで毎回つなぎ直す必要がなくなるため、時間の有効活用が可能です。エフェクターの接続順はもちろん、エフェクターによっては必要な電源電圧が異なる場合もあるため、故障の回避も可能です。考えることが減るって大切ですよね!

エフェクターボードの役割②(持ち運びの便利さ)

自宅であれば困ることはないあまりないですが、スタジオ練習やライブなどエフェクター持ち運ぶことも多いでしょう。エフェクターボードを組んでしまえば、そのままケースに入れて運べるので凄く楽です!現場に行ってから、「あれがない」「これがない」なんてことも減りますし、持ち運びやすい=大切なエフェクターを安全に運搬することが可能です。

エフェクターボードの役割③(音作りの再現性)

一度セッティングした配線や配置をそのまま保持できるため、自宅練習、スタジオ、ライブでも 同じ音を再現が可能です。特に複雑な音作りをする人には欠かせませんよね!エフェクターは接続順でも音は変化しますし、配線もノイズの原因となります。いつも同じ状態って大切です。

エフェクターボードを使用する際には、ケーブルの管理が非常に重要です。エフェクター同士を接続するパッチケーブルや、ギターとのインプットケーブル、アンプに繋ぐアウトプットケーブルなど、各種類のケーブルを適切な長さと品質で揃えることが必要です。ケーブルが絡まったり、断線のリスクがあるとサウンドにノイズが入ったり、音が途切れることがあります。そのため、ケーブルの取り回しを考慮したボードの設計は、安定した音作りの鍵となります。

2.ボードの選び方

①ボードのサイズを選ぶ

まず考えるべきは 「どのくらいのエフェクターを載せたいか」 です。

- 最小構成(3〜4個)

例:チューナー、歪み系、リバーブ、コーラス

→ A4サイズ程度(30cm × 20cm)の小型ボードで十分 - 標準構成(5〜7個)

例:チューナー、オーバードライブ、ディストーション、コーラス、ディレイ、リバーブ

→ 45cm × 30cm 程度の中型ボードが最適 - 将来10個以上を見据える場合

例:ジャンルに応じて歪みや空間系を複数用意

→ 60cm以上の大型ボードを検討

ポイントは 「今必要な数+1〜2台分の余裕」 を見込んで選ぶことです。

②使用シーンに合わせる

ボードは使う場所によって適切な種類が変わります。

スタジオ・ライブ利用あり

→ 衝撃に強い「ハードケース型」が安心。

アルミ製フレームのペダルトレイン系は耐久性・拡張性が高く人気。

自宅練習メイン

→ 軽量で持ち運びやすい「ソフトケース型」がおすすめ。

畳んで収納できる折りたたみタイプも便利。

③電源システムも考える

初心者が見落としがちなのが 電源 です。

- 安価な「アダプター分岐ケーブル」でも動作しますが、ノイズが増えやすい

- 将来も考えるなら アイソレートタイプのパワーサプライ を導入するのがおすすめ

パワーサプライについては別の記事に詳しく書いていますので、興味があればぜひ見てください。

関連記事:エフェクター音質を左右する電源の極意!選ぶべきポイントを徹底解説

ボード選びの時点で「パワーサプライを置けるスペースがあるか」確認しておくと安心です。

④重さと持ち運びやすさ

初心者は「大きなボードにすれば安心」と考えがちですが、実際に運んでみると 重すぎて練習に持っていけない という失敗もよくあります。

大型ハードケースは10kgを超えることもあるため要注意です。

軽量モデルなら片手で持ち運び可能です。

まとめ:失敗しない選び方

- 今のエフェクターの数+1〜2台分の余裕で選ぶ

- 自宅用なら軽量モデル、ライブを視野に入れるならハードケース型

- 電源スペースを確保しておくと後々便利

- 持ち運びの頻度を考えて重量もチェック

初心者向けのエフェクターボード基本セットアップ

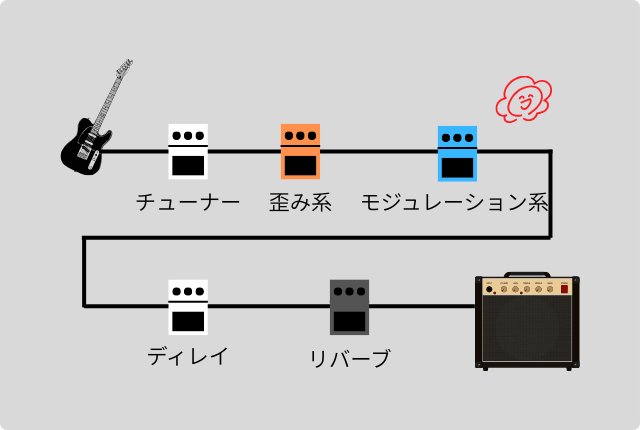

エフェクターを配置する順序の基本

エフェクターを正しい順序で配置することは、良い音作りの第一歩です。一般的には、「チューナー」→「歪み系」→「モジュレーション系」→「ディレイ」→「リバーブ」の順に並べるのが基本的な流れですこの順序を基準にすることで、初心者でもスムーズに音作りを始められるでしょう。

電源ケーブルとパッチケーブルの取り回し

エフェクターボードのセットアップでは、電源ケーブルとパッチケーブルの配置も重要です。電源ケーブルは複数のエフェクターに安定した電力を供給できるものを選び、ケーブルは長さを最小限に抑えることでノイズを減らせます。ライブ演奏を意識する場合、安定した電源供給やスムーズなケーブルの取り回しが、練習や本番でのトラブルを防ぐ鍵になります。また、ケーブルには音質を損なわない高品質なものを選ぶのがポイントです。

使いやすさを重視したボードの組み立て方

エフェクターボードの組み立ては、使いやすさを重視しましょう。足で操作しやすい位置に主要なエフェクターを配置することで、ライブでもスムーズな操作が可能です。また、ボードの裏側にケーブルを固定すると見た目がスッキリし、持ち運びもしやすくなります。また、必要なエフェクターにアクセスしやすくしておくことで演奏の安定性を保てます。

ノイズ対策とそのコツ

エフェクターボードを使う際、ノイズが発生することは避けられませんが、適切な対策を行うことで軽減できます。一つの方法は、ノイズ除去用のエフェクターを導入することです。また、電源環境を整え、同じ電源の口にアンプとエフェクターをつながないようにしましょう。さらに、透明感のあるサウンドを追求する場合、ケーブルの品質や接続端子の清掃も意識するべきポイントです。

[affi id=27]

トラブルシューティング:音が出ない場合の対処法

音が出ない場合のトラブルシューティングも、初心者にとって重要なスキルです。まずは、接続ケーブルや電源が正確に接続されているか確認しましょう。各エフェクターが正常に動作しているかどうかは、1台ずつ直列でテストすると原因が特定しやすくなります。また、リハーサル前にボードの各箇所をチェックする習慣をつけると、本番中のトラブルを未然に防げます。